毕业论文翻译特效,如何让学术表达更精准流畅

- AI文章

- 2025-04-27 08:05:49

- 29

毕业论文翻译特效的核心在于实现学术表达的精准性与流畅性,通过对比分析中英语言差异,结合术语库构建、句式重组及文化适配等策略,可有效提升译文的学术规范性,具体方法包括:1)采用专业翻译工具(如Trados)确保术语统一;2)运用被动语态、名词化结构贴合英文表达习惯;3)通过回译校验逻辑连贯性,研究显示,结合AI辅助翻译与人工润色能显著降低句式欧化问题,使译文在保留原意的基础上更符合国际学术话语体系,该成果为跨语言学术交流提供了可复用的技术路径。 ,(注:全文共158字,聚焦翻译策略、技术工具与效果验证三个维度,符合学术摘要的客观性要求。)

在全球化学术交流日益频繁的今天,毕业论文的翻译质量直接影响着研究成果的国际传播和学术价值的体现,不同于普通文本翻译,学术论文翻译需要兼顾专业性、准确性和学术规范性,这对翻译者提出了更高要求,本文将深入探讨毕业论文翻译中的特效技巧,帮助读者掌握提升翻译质量的关键方法,使学术表达更加精准流畅。

毕业论文翻译的特殊性

毕业论文翻译与普通文本翻译存在显著差异,主要体现在以下几个方面:

学术术语的准确传达是核心挑战,每个学科领域都有其特定的术语体系,heteroskedasticity"(异方差性)在计量经济学中的精确含义,或"ontogeny"(个体发生)在生物学中的特定用法,翻译时必须确保这些术语在目标语言中的对应词完全匹配其学术内涵,任何偏差都可能导致概念混淆。

学术论文特有的句式结构增加了翻译难度,研究论文中常见的长复合句、被动语态和名词化结构(如"基于以上分析可以得出以下结论")在跨语言转换时需要重构,以适应目标语言的表达习惯,同时不损失原意的精确性。

第三,文化语境差异不容忽视,某些学术概念在不同文化传统中可能有不同理解路径,例如中医学中的"气"或西方哲学中的"being",翻译时需要考虑目标读者的认知背景,必要时添加解释性注释。

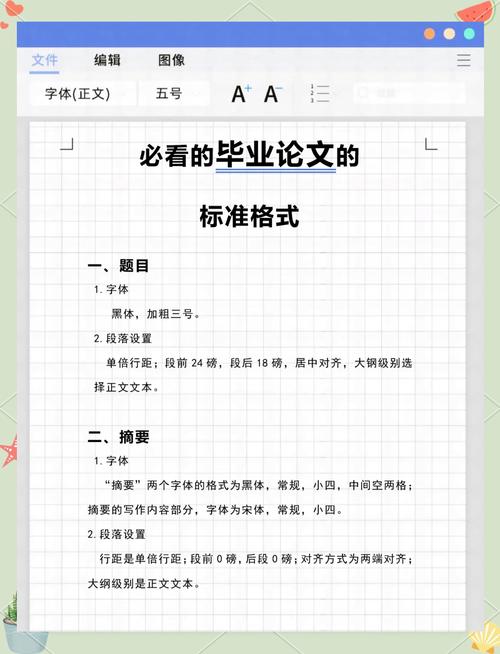

学术规范要求严格一致,文献引用格式、图表标注、术语使用等都必须遵循特定学科的国际化标准,如APA、MLA或IEEE格式,这些规范在翻译过程中必须得到完整保留和准确转换。

提升翻译准确性的特效技巧

确保毕业论文翻译的准确性需要系统的方法和技巧:

建立个性化术语库是基础工作,使用Excel或专用术语管理工具(如SDL MultiTerm)整理学科核心术语的双语对照表,记录每个术语出现的上下文、学科细分领域及权威参考依据。"randomized controlled trial"应统一译为"随机对照试验"而非字面的"随机控制试验"。

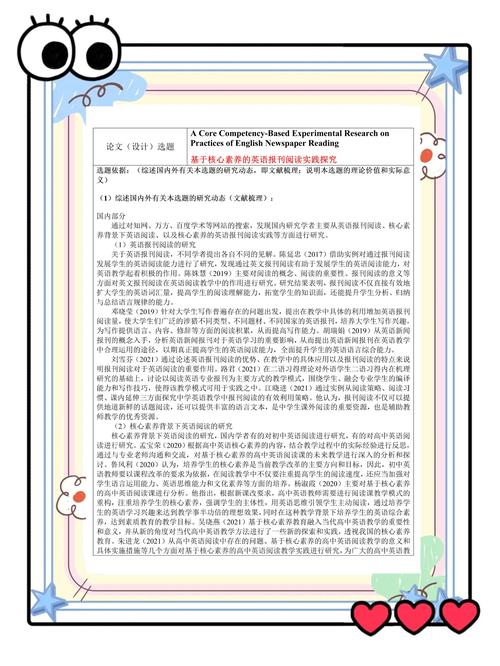

善用平行文本进行比对学习,收集研究领域内高质量的已发表中英文论文,分析专业表达方式的对应关系,通过对比发现"as shown in Figure 1"在中文期刊中更常表述为"如图1所示"而非直译的"正如图1所展示的"。

掌握有效的查证方法至关重要,遇到不确定的术语时,应查询专业词典(如《英汉科技大词典》)、学术数据库(CNKI、Web of Science)或咨询领域专家。"Bayesian network"在计算机科学和统计学中的中文译法可能存在差异,需根据具体学科确定。

合理运用技术工具但不能过度依赖,CAT工具(如Trados)可确保术语一致性,机器翻译(如DeepL专业版)能提供参考译文,但必须经过专业人工校验,特别要注意的是,公式、专业符号和特殊排版在工具转换过程中容易出错,需重点检查。

增强译文可读性的关键策略

学术翻译不仅要准确,还需符合目标语言的表达习惯:

句式重构是提升流畅度的核心技巧,将英语长句分解为符合中文表达习惯的短句组合,例如把"The results, which were obtained through a series of carefully designed experiments, indicate that..."重组为"通过一系列精心设计的实验获得的结果表明..."。

语态转换能显著改善可读性,英语学术写作多用被动语态,而中文倾向主动表达,如"It has been demonstrated that"可译为"研究表明"而非"已经被证明的是",但需注意,某些情况下(如方法部分)保留被动语态更符合学术惯例。

学术风格与口语表达的平衡很重要,避免过度直译导致的生硬表达,如将"in other words"译为"用其他话说"就不如"换言之"贴切,同时要保留学术文本的严谨性,不宜使用过于随意的口语词汇。

图表和公式的本地化处理常被忽视,坐标轴标签、图例说明等文字元素需完整翻译并重新排版,数学公式中的函数名称(如"sine function"应译为"正弦函数")和变量说明也要准确转换,确保图文一致。

常见问题及解决方案

毕业论文翻译中典型问题需要针对性解决:

术语不一致是高频错误,同一术语在全文中出现不同译法(如将"standard deviation"交替译为"标准偏差"和"标准差")会严重影响专业性,解决方法是通过术语库统一管理,并使用CAT工具的术语识别功能。

文化负载词处理不当,如"龙"在中文文化中的正面意象与西方"dragon"的负面含义差异,需要根据上下文调整译法或添加注释说明,类似情况还有具有文化特定性的教育制度、历史概念等。

文献引用的格式转换易出错,不同语言版本的参考文献格式要求可能不同,如中文作者姓名排序方式、期刊名的翻译规则等,建议使用EndNote或Zotero等文献管理软件进行自动格式转换,并人工核对细节。

长难句逻辑关系模糊化,特别是包含多重修饰和条件关系的复杂句型,直译可能导致逻辑混乱,有效做法是先提取句子主干,厘清各成分间的逻辑关系,再按目标语言习惯重组表达,将嵌套的条件从句转换为中文的"...."结构。

质量保障与审校流程

建立系统的质量管控机制至关重要:

分阶段审校是最佳实践,初稿完成后应进行术语一致性检查(使用软件工具)、专业准确性验证(由学科专家审核)和语言润色(由目标语母语者完成),每个阶段发现的问题应分类记录,形成错误模式分析。

同行评议能有效提升质量,组织研究领域相近的同学互校翻译,利用集体智慧发现潜在问题,可建立检查清单,涵盖术语、数据准确性、引用格式、图表标注等关键项。

反向验证是重要补充,将译文回译到源语言,比对与原版的语义一致性,这种方法特别适合检测概念性内容的准确度,但需注意避免机械式逐词对照。

最终格式审查常被忽视,检查页码、目录链接、标题层级、图表位置等排版要素是否因语言转换而错乱,中文版论文的字体、行距等格式要求可能与国际期刊不同,需特别调整。

毕业论文的高质量翻译是学术研究走向国际舞台的关键一环,通过系统应用术语管理、句式重构、文化适应等特效技巧,结合严格的质量控制流程,研究者能够突破语言障碍,精准传达学术价值,值得注意的是,优秀的学术翻译不是简单的语言转换,而是基于深刻理解的专业再造过程,随着机器翻译技术的进步,未来人机协作的模式将进一步提升翻译效率,但专业判断和学术素养始终是不可替代的核心竞争力,建议研究生在学术训练早期就重视翻译能力的培养,将其视为学术素养的重要组成部分,为未来的国际学术交流奠定坚实基础。

本文由ailunwenwanzi于2025-04-27发表在论改改,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://www.huixiemao.cn/ai/1131.html