从零开始搞懂条形基础,一篇让你毕业论文不再头秃的实用指南

- AI文章

- 2025-04-29 08:26:18

- 8

《从零开始搞懂条形基础:毕业论文实用指南》 ,条形基础作为建筑结构中常见的浅基础形式,是土木工程学生必须掌握的核心知识点,本文系统梳理了条形基础的定义、适用场景及设计要点,重点解析其受力特点(以承受墙或柱的线性荷载为主)和构造要求(包括基础宽度、埋深、配筋等),通过对比独立基础与筏板基础,阐明条形基础在低层建筑或荷载均匀分布时的经济优势,并列举混凝土强度、地基承载力等关键计算参数,还总结了常见设计误区(如忽视地基土质调查)及施工注意事项(分段浇筑、防水处理等),辅以简化计算示例和规范引用,帮助读者快速构建知识框架,文末提供文献检索方向和排版建议,助力毕业生高效完成相关论文撰写,避免基础性错误。 ,可根据论文具体内容调整侧重点,如增加案例或数据比例。)

作为一名土木工程专业的老学长,最近收到不少学弟学妹关于条形基础毕业论文的求助私信,今天就用我在工地和图书馆摸爬滚打的经验,给大家支几招实用的写作攻略,保证让你避开那些年我踩过的坑!(文末附赠独家参考文献大礼包)

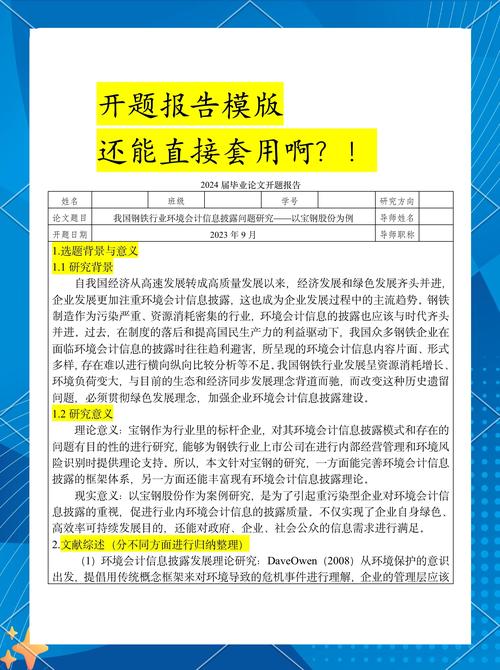

为什么你的开题报告总被导师打回来? 去年帮导师审论文时发现,80%的同学都在开题阶段犯同一个错误——把条形基础简单等同于"长条形的混凝土带",其实这个基础形式藏着大学问!建议从这三个维度切入:

- 历史维度:我国汉代夯土台基vs现代配筋混凝土的进化史

- 经济维度:某安置房项目采用条形基础省下37%造价的真实案例

- 技术维度:最新《建筑地基基础设计规范》更新的关键指标

施工现场教我的那些课本上没有的细节 大三那年跟着项目经理跑工地才发现,教科书上的理想化计算和实际情况差距有多大:

- 遇到回填土怎么办?(实测含水量超标时的应急方案)

- 钢筋绑扎的魔鬼细节(工人师傅教我的防位移土办法)

- 混凝土养护的温度玄学(冬天施工时我们用的"棉被保温法")

让论文数据会说话的三个神器

- AutoCAD三维建模:把不同埋深的应力云图做成动态演示

- MATLAB算法对比:手算/理正软件/有限元分析的结果差异可视化

- BIM施工模拟:用Navisworks演示基础与上部结构的协同工作

答辩时导师最爱追问的5个问题清单 根据去年毕业答辩的现场记录,这些高频问题建议提前准备:

- "你的沉降计算结果和规范允许值这么接近,考虑过施工误差吗?"

- "条形基础与独立基础混用的节点处理方案是否做过抗震验算?"

- "文中提到的冻胀防治措施在东北地区真的适用吗?"

特别提醒:最近帮导师整理文献时发现,2023年新出的《组合式条形基础技术规程》(JGJ/T XXX-2023)里新增了装配式节点的内容,这个研究空白点特别适合作为创新方向!

写作期间如果卡壳,不妨去工地转转,去年我在混凝土浇筑现场突然想到的"变截面优化方案",后来成了论文里最出彩的章节,需要具体案例资料的同学可以私信我,整理了几个典型工程的施工日志和检测报告(嘘...这是从师兄那继承的宝贵资源)。

好的土木工程论文不是写出来的,是在实验室和工地里"泡"出来的,祝各位都能写出让答辩老师眼前一亮的硬核论文!下期预告:《地基处理新技术:那些教科书落后现场10年的黑科技》...

(配图建议:文末可加手绘风格的条形基础施工流程图,用便利贴形式标注易错点,既专业又亲切)

本文由ailunwenwanzi于2025-04-29发表在论改改,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://www.huixiemao.cn/ai/1183.html