论文收尾时我悟了,原来学术写作是一场自我和解的修行

- AI文章

- 2025-04-15 08:36:45

- 19

学术写作的终极意义或许不在于成果的完美,而在于研究者与自我的深度和解,当论文收尾之际回望写作历程,那些反复推翻的框架、深夜枯坐的焦虑、对不确定性的恐惧,最终都化为认知边界的拓展与思维方式的淬炼,这场孤独的修行中,学者既要对抗知识的混沌,又要接纳自身的局限,在严谨论证与创造性表达之间寻找平衡,每一次文献批判都是对既有认知的祛魅,每一处修改痕迹都记录着思维进化的轨迹,当文字最终落定,真正完成的不仅是一篇论文,更是一个学会与不完美共处、在学术求真路上保持谦卑的觉醒者。

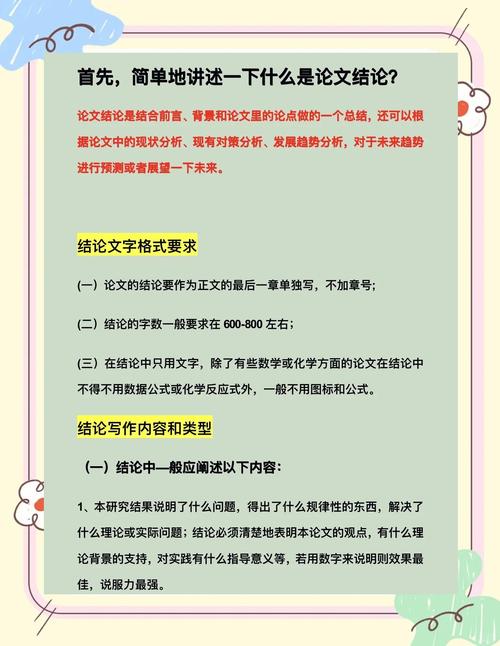

结语是学术版的"断舍离"

导师总说结语要"收得住",我花了半年才懂这是在教我们做减法,当我把初稿里那些"填补领域空白""具有重大实践意义"的豪言壮语删掉时,突然理解了学术的体面:就像把衣柜里永远不穿的衣服捐掉,承认某些数据没跑通、样本量不够大,反而让真正有价值的部分闪闪发光,有个博士师姐在答辩时说:"我的研究价值可能只有芝麻大,但至少这颗芝麻是我亲手种的。"台下瞬间响起比获奖感言还热烈的掌声。

那些结语里没写的隐藏剧情

官方结语永远端庄得体,但我的记事本里还藏着另一个版本:"感谢学校西门那家24小时打印店,老板第五次帮我调格式时悄悄打了八折;致谢里没写的室友小张,其实在我崩溃时往我抽屉塞了三个月巧克力;最该道歉的是我颈椎,现在转头会有论文进度的声音——文献综述阶段是咔咔响,到方法论就变成嘎嘣脆..."这些结语之外的柔软,才是支撑学术骨骼的血肉。

不完美的句点,才是活人的研究

有次旁听预答辩,听到某位同学结语说"本研究未能覆盖所有影响因素",评委反而眼睛一亮:"年轻人知道留白,比硬凹圆满强多了。"这让我想起《艺术与恐惧》里那句话:"作品永远完成不了,只会被放弃。"毕业论文教会我们最大的温柔,就是给未来的自己留扇后门——那些"后续研究方向",其实是写给五年后自己的邀请函。

本文由ailunwenwanzi于2025-04-15发表在论改改,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://www.huixiemao.cn/ai/834.html