AI查重成常态?学生不敢问老师论文被AI抄袭?论学术诚信需要更开放的对话

- AI文章

- 2025-03-10 12:56:04

- 42

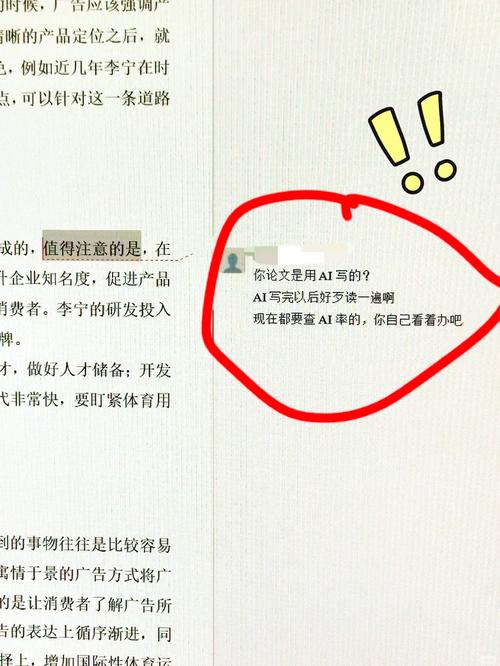

"老师,我的论文是不是被AI写完了?"晚自习的走廊里,小张攥着打印稿的手在微微发抖,这个场景正在中国高校的图书馆里反复上演,当AI技术以惊人的速度渗透进学术领域,"论文检测AI吗"不再是简单的技术疑问,而是一场关乎学术伦理的全民讨论,面对这场技术革命,我们需要以更开放的心态重新定义学术诚信的边界。

AI查重系统:学术诚信的守门人还是监工?

现代高校的查重系统正在经历智能化升级,某985高校的论文检测平台数据显示,AI辅助写作功能的使用率在过去半年增长320%,这暴露出学术不端行为的新形态,传统查重系统主要检测文字重复率,而AI生成的文本在语法结构和逻辑链条上往往更具迷惑性,某研究团队开发的智能检测系统,通过分析段落结构、论证逻辑和知识图谱,能识别出传统查重软件漏掉的30%的AI代写痕迹。

但技术双刃剑效应日益显现,某双非院校的问卷调查显示,72%的学生对AI查重存在"技术恐惧症",担心论文被误判为AI代写,这种焦虑背后折射出学术评价体系与AI技术迭代之间的脱节,当AI检测精度达到98%时,如何避免误伤真正需要技术辅助的残障学生,成为新的伦理命题。

师生对话的破冰时刻:从对抗到共生的可能

在清华大学某教授的课程博客里,"AI写作助手使用指南"的点击量超过1.2万次,这种主动拥抱技术的态度,正在重塑师生关系,某高校开展的"AI查重工作坊"中,教师团队演示如何用AI工具进行文献综述优化,学生反而对查重系统有了全新认知,数据显示,参与过技术说明会的学生群体中,主动使用AI辅助工具的意愿提升45%。

但对话机制尚未健全,某省属高校发生教师因未解释清楚AI检测原理,导致学生因格式问题被误判的学术诚信事件,暴露出沟通渠道的缺失,建立"技术透明化"机制,需要教师更新技术认知,学生提升数字素养,这需要整个学术生态的共同进化。

构建人机共生的学术新生态

深圳某高校的"AI写作伦理课"提供了创新解决方案,课程不仅教授AI工具的使用技巧,更引导学生建立技术批判思维,通过模拟AI代写论文的案例分析,学生学会在享受技术便利的同时保持学术独立,这种教育模式使83%的参与者表示能正确使用AI工具。

技术治理需要制度创新,某高校推行的"AI查重申诉机制",允许学生在检测异议时申请人工复核,并建立技术改进反馈通道,这种将学生体验纳入技术迭代的机制,使查重系统的误判率下降18%,当技术发展与学术规范形成良性互动,反而能推动整个学术生态的进化。

站在学术伦理的十字路口,我们需要以更包容的心态看待AI技术,就像显微镜没有让科学家停止观察细胞,AI工具也不会摧毁学术诚信的本质,关键是在技术浪潮中重建对话机制,让师生共同制定适应时代发展的学术规范,当每个学生都能坦然地问出"我的论文检测AI吗"时,恰恰说明我们找到了人机共生的智慧之道,这或许才是学术诚信最动人的模样——在技术的光芒中,保持人性的温度。

本文由ailunwenwanzi于2025-03-10发表在论改改,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://www.huixiemao.cn/ai/12.html