开题报告日记,手把手教你写出一篇让导师眼前一亮的开题报告

- AI文章

- 2025-03-15 11:32:39

- 32

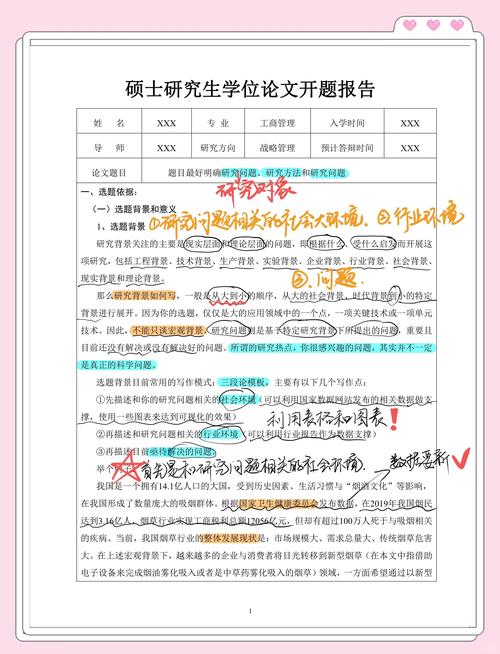

本指南以"导师视角"解析开题报告写作要点,强调三大核心要素:价值提炼、逻辑构建与亮点呈现,通过"问题树分析法"挖掘研究价值,建议用"理论缺口-实践痛点-创新突破"三段式框架展现学术价值;构建"文献综述金字塔模型",要求纵向梳理学科发展脉络,横向对比前沿成果差异,重点标注理论空白区域;采用"技术路线图+创新点矩阵"双维度展示研究方案,需包含至少3项创新要素(方法创新、视角创新、应用创新),并配套可行性论证,特别提醒避免常见误区:文献罗列、目标模糊、方法空泛,建议采用"问题驱动型"写作结构,首章聚焦研究背景与意义,次章构建理论框架,第三章设计实施路径,终章明确预期贡献,通过数据支撑(如调研样本量、算法迭代次数)和可视化工具(流程图、对比表)提升报告说服力,确保在800-1200字篇幅内实现学术价值与写作美感的平衡。

凌晨三点的实验室,电脑屏幕的蓝光映着张琳的疲惫脸庞,她盯着word文档里那篇反复修改的开题报告,手指在键盘上敲出机械性的"保存"声,作为研究生新生,她深刻体会到:开题报告不是简单的文献综述堆砌,而是一场与学术思维的深度对话。

开题报告是学术导航仪

记得第一次组会汇报时,导师指着我的开题报告说:"你像是在沙漠里盖楼,连地下水位都没探测清楚。"这句话让我恍然大悟,开题报告不是终点,而是科研航程的指南针,就像航海家需要星盘定位,研究者必须先用开题报告明确三个核心问题:研究背景中的真问题是什么?现有文献的空白区在哪里?自己的研究能填补多大面积的空白?

日记本里的开题密码

我指导学生时,总会建议他们准备"开题报告工作日志",这个看似简单的工具,实则是梳理研究脉络的魔法本,比如某次实验失败时,学生可能会在日志里写下:"发现对照组数据异常波动,可能仪器误差导致",这种即时记录往往能触发关键灵感,后来我们团队就据此提出了"误差源动态补偿"的创新点。

让导师惊艳的三板斧

-

问题意识可视化:用思维导图呈现问题演进过程,比如将"传统方法效率低"层层拆解为"操作步骤繁琐(痛点1)-数据获取困难(痛点2)-结果分析滞后(痛点3)",再对应标注已有解决方案的不足。

-

文献综述的降维打击:建议学生采用"文献矩阵分析法",将文献按方法论、时间维度、学派观点建立三维坐标系,某学生发现某领域近五年80%的论文都使用同样的实验模型,这个发现直接成为他创新点的突破口。

-

研究方案的沙盘推演:要求制作甘特图时,不仅标注时间节点,更要用不同颜色标注"确定可行""需验证""风险项",有个学生曾因此发现设备采购周期与实验设计存在冲突,提前三个月调整方案。

常见误区避坑指南

当学生把开题报告写成"技术说明书"时,我会提醒他们记住:开题报告要展现的是"战略思维"而非"执行细节",有个学生曾把具体实验步骤写得极其详细,导师批注说:"这像是产品使用说明书,缺少学术对话的温度。"后来他改为从理论视角切入,报告被推荐到核心期刊。

让研究从零到一的仪式感

我会在学生开题时策划"三次握手仪式":第一次握手是选题论证,第二次是框架确认,第三次是方案优化,某次仪式中,学生发现文献综述部分存在逻辑断层,连夜重新梳理后,第二天带着更严谨的报告再次握手,导师当场给予肯定。

现在回望那些深夜修改的开题报告,张琳终于明白:好的开题报告不是完美无缺的水晶,而是充满探索痕迹的琥珀,它记录着研究者与真理对话的足迹,映照出学术成长的年轮,当学生把开题报告当作与导师的"学术情书"来打磨时,那些反复修改的段落里,终将孕育出改变领域的种子。

本文由ailunwenwanzi于2025-03-15发表在论改改,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://www.huixiemao.cn/ai/143.html