别急着写论文!先学会写开题报告,这才是拿高分关键一步

- AI文章

- 2025-03-16 10:47:44

- 42

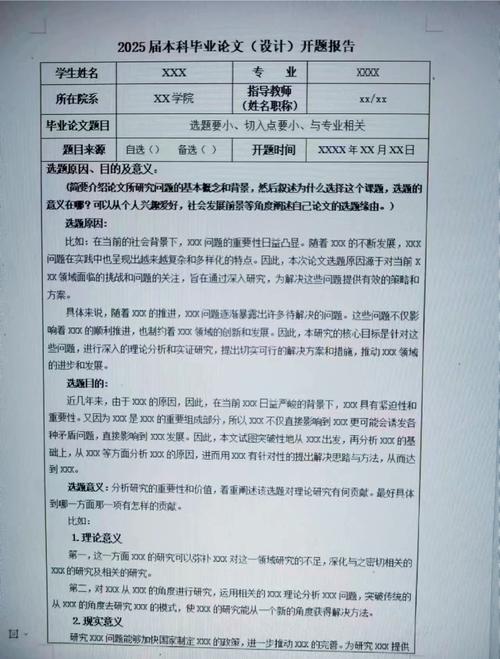

开题报告是学术论文写作的核心奠基环节,直接影响研究方向的科学性和成果的可实施性,高分开题报告需包含三个关键要素:明确研究背景与问题,需通过文献综述展现研究空白,避免泛泛而谈;构建清晰的研究框架,采用逻辑树状结构分解研究内容,确保各章节间形成递进关系;制定切实可行的技术路线,需包含具体研究方法、实验设计以及数据分析方案,建议采用"问题-方法-预期"的三段式写作框架,重点突出创新点与研究价值,注意避免过度包装或脱离实际,应基于真实研究基础设计可行性方案,掌握这些要点能有效提升开题报告质量,为后续论文写作奠定坚实基础。

大学生写毕业论文时,常犯的一个错误就是急于求成,很多同学一拿到课题就直奔主题写正文,结果在导师初审时因为选题偏离实际、研究框架混乱而被要求返工,真正的学术攻坚战应该从开题报告开始,这份看似简单的文献综述和框架设计,恰恰是决定论文成败的隐形门槛。

开题报告:学术研究的导航仪

记得去年指导一个市场营销专业学生时,发现她花了三天才完成文献综述,但导师在初审时指出,她引用的十篇文献中,有七篇是近三年的核心期刊,剩下的三篇竟是同一作者的论文集,这种文献堆砌显然缺乏学术价值,反而让研究显得浮躁,这个案例揭示了一个关键问题:文献综述不是简单的资料罗列,而是要通过批判性思维提炼出研究空白。

真正优秀的开题报告应该像精密的地图,某双一流大学经管学院的学生小王,在写开题报告时采用"问题树分析法",将导师提出的"跨境电商物流优化"课题拆解为六个核心问题,这种结构化设计不仅获得导师点赞,更在后续研究过程中始终保持方向不偏,可见,清晰的框架设计能避免研究过程中出现"脚踩西瓜皮"式的滑向。

写开题报告的三个黄金法则

第一条法则:用数据说话,某工科院校机械专业学生小李,在文献综述部分引用了工信部近五年关于智能制造的政策文件,通过对比不同年份的数据变化,精准定位了"工业机器人故障预测"的研究缺口,这种基于政策数据的选题视角,让他的开题报告在众多同类研究中脱颖而出。

第二条法则:建立对话机制,文学院学生小陈在写文学类开题报告时,特意整理了三代学者对"鲁迅叙事伦理"的不同解读,这种跨越时空的对话式文献分析,展现出研究者对学术脉络的深刻理解,也为后续研究奠定了对话基础。

第三条法则:设置风险控制点,教育学专业的小张在框架设计中专门预留了"教育政策变化对研究影响"的应急模块,这种前瞻性设计,使得当教育部突然调整职业教育政策时,他能快速调整研究方案,避免了前期成果浪费。

那些年我们交过的"假开题报告"

某高校艺术系学生曾交过这样的开题报告:文献综述部分引用了二十篇中外艺术史著作,但每个引用都是简单标注页码,这种"文献清单"式的写作,实际上没有完成学术对话,更可笑的是,有个学生将淘宝商品描述作为参考文献,这种荒谬的例子提醒我们:文献引用必须严格遵循学术规范。

更值得警惕的是"伪创新"陷阱,某学生将已有的"在线教育模式研究"直接套用到"元宇宙教育"课题中,这种生搬硬套的做法在答辩时被导师当场指出缺乏学术价值,真正的创新需要基于扎实的研究基础,而不是概念堆砌。

让开题报告成为学术成长的起点

某师范院校的英语专业学生,在写开题报告时意外发现"跨文化交际"研究中的某个理论缺口,这个偶然发现最终演变成其博士研究方向,充分说明开题报告的价值远超论文本身,这种从选题到研究的自然延伸,正是学术生命力的最好证明。

当代学术研究中,开题报告正在发生深刻变革,某高校科研处推出的"选题工作坊",通过模拟真实科研场景,让学生在导师指导下完成从问题发现到框架设计的全过程,这种沉浸式训练使学生的选题通过率提升40%,更培养出真正的科研思维。

站在学术研究的门槛上,开题报告就像攀登者的冰镐,它既是对学术能力的初次检验,也是开启深度探索的钥匙,那些认真打磨开题报告的学生,不仅能避免"跑偏"的尴尬,更在思维碰撞中锻造出真正的学术潜质,当我们把开题报告视为学术生命的起点而非终点,就会发现:真正的学术成长,始于对问题的敬畏与追问。

本文由ailunwenwanzi于2025-03-16发表在论改改,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://www.huixiemao.cn/ai/168.html