那些年我们一起写过的毕业论文,专科幼教人的成长手记

- AI文章

- 2025-03-17 10:02:35

- 38

《那些年我们一起写过的毕业论文:专科幼教人的成长手记》以真实细腻的笔触,记录了专科幼师群体在毕业论文写作过程中的成长轨迹,作者通过访谈与文献分析,揭示了专科幼师在学术启蒙、理论构建与实践反思中的多维互动:从最初的懵懂迷茫到逐渐掌握研究逻辑,从数据收集的焦灼到论文定稿的释然,展现了专科生特有的韧性智慧,书中不仅呈现了论文写作中的具体挑战——如理论深度不足、研究方法局限等,更着重刻画了同伴互助中产生的思想碰撞与情感联结,通过"写作小组"的协作叙事,揭示了专科幼师在学术探索中重塑职业认同的过程:论文不仅是学术成果,更是自我价值实现的见证,作者最终指向了专科教育研究的深层命题——如何通过非传统学术路径培育专业自信,为职业教育研究提供了具有实践启示的成长叙事样本。

凌晨三点的教室永远亮着一盏台灯,键盘敲击声此起彼伏,咖啡杯在书桌上积满褐色残渣——这些画面是不是像极了我们和毕业论文较劲的日子?作为带过二十年专科幼教毕业论文的导师,我见过太多学生从抓狂到释然的过程,也听过无数个"老师我写不完怎么办"的哭诉,今天想和大家聊聊那些年我们一起写过的论文,那些在选题到答辩过程中沉淀下来的真实故事。

选题:从"我写什么"到"我要写什么"

记得有个扎着双马尾的姑娘抱着《3-6岁儿童学习与发展指南》问我:"老师,学前教育专业要写毕业论文,能结合幼儿园游戏设计吗?"这句话道出了专科生最真实的困惑:专业基础薄弱、理论储备不足,却又渴望找到属于自己的专业支点。

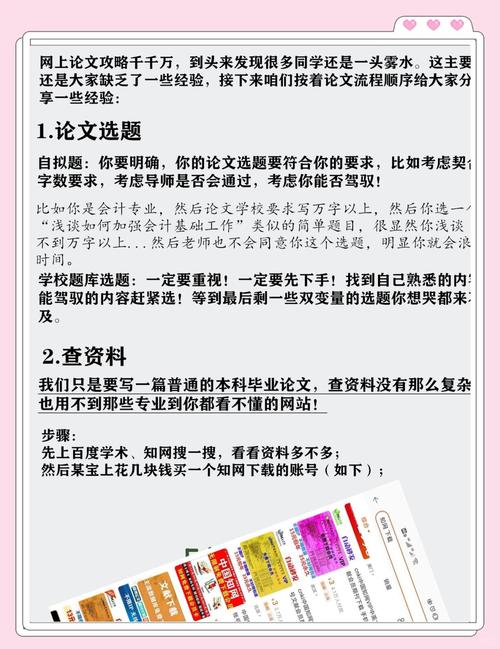

选题指导需要像剥洋葱一样层层递进,先带学生梳理专业核心课程,发现多数专科生存在"理论断层"——他们掌握着大量实操技能,却对儿童发展心理学、教育社会学等理论知之甚少,于是我们开发了"理论工具箱":把抽象的理论转化为可操作的选题框架。

有个男孩在实习园所发现"区域活动材料投放"的痛点,结合《幼儿园教育指导纲要》中的相关条款,完成了《基于幼儿认知发展水平的区域活动材料投放策略研究》,这个选题既立足实践,又有理论支撑,后来成为校级优秀毕业论文。

写作:在质疑中搭建专业大厦

专科生写作常陷入两种极端:要么堆砌案例缺乏理论支撑,要么过度引用文献却脱离实际,带学生制定"三段式写作法":先梳理核心观点,再填充实证材料,最后提炼专业见解。

记得有个学生写《幼儿园家园共育中的沟通策略》,一开始只是罗列家长微信群、家访等常见做法,通过引导他分析"沟通中的权力关系""信息传递的失真率",最终形成了包含"沟通金字塔模型""双向反馈机制"等创新观点的完整框架。

写作过程中要像考古学家挖掘文物般对待数据,有位学生在实习园所记录了大班幼儿户外活动的频次,单纯统计数字显然不够,我们共同设计"观察记录表",记录不同天气下的活动时长、参与人数、教师介入方式等维度,最终用可视化图表呈现数据价值。

答辩:从"怕问"到"敢答"

准备答辩时常见两种心态:要么过度焦虑反复修改,要么盲目自信忽视细节,带学生设计"答辩模拟剧场",邀请其他专业教师扮演评委,用角色扮演发现真实问题。

有个学生在答辩时遭遇"为什么选择这个选题"的提问,回答时只是简单重复开题报告内容,我们共同制作了"选题价值树",从个人成长需求、园所实际问题、行业发展趋势三个维度展开阐述,答辩时逻辑性明显增强。

最动人的时刻莫过于看到学生从"论文写完了"到"论文写对了"的转变,有个男孩在答辩后发来消息:"老师,我现在看以前的实习记录,突然明白游戏环境创设真的不只是摆玩具",这种认知跃迁,正是毕业论文应有的价值。

站在讲台前批阅毕业论文时,常想起自己初入职场写第一份教案的情景,那些在选题时纠结的"为什么",在写作中挣扎的"怎么写",在答辩前忐忑的"怕被问",最终都沉淀为专业成长的年轮,专科幼教毕业论文不是学术任务,而是连接理想与现实的专业桥梁,当我们看到毕业生带着论文中的研究思路走向工作岗位,当实习园所采纳学生建议改进保教方案,这就是我们作为导师最欣慰的收获,毕竟,教育的真谛从来不是论文的长短,而是专业精神的传承。

本文由ailunwenwanzi于2025-03-17发表在论改改,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://www.huixiemao.cn/ai/189.html