毕业论文风味研究,一场学术与成长的风味之旅

- AI文章

- 2025-03-18 10:54:47

- 41

本文以"风味"为切入点,通过跨学科视角对毕业论文写作过程进行深度解构,研究将"风味"概念延伸至学术场域,探讨文本创作中的文化基因与个体经验的交融机制,论文采用"研究-创作-反思"三维模型,结合文学人类学方法与现象学分析,构建起学术写作的认知地图,在解构经典文献风味谱系时,发现学术话语体系与个体生命经验的对话机制,提出"风味共振"理论模型,研究过程本身成为独特的学术实践场域,通过方法论创新与实践反思,实现学术认知与自我认知的双重跃迁,最终形成兼具理论价值与成长意义的学术风味体系。

咱们常说"民以食为天",可如果把这句话套用在大学生群体身上,毕业论文或许就是最特别的"学术盛宴",当那些密密麻麻的文献资料、反复修改的章节、深夜里的灵感迸发汇聚成一碗学术浓汤时,这场持续三年的"风味研究"早已超越了简单的论文写作,成为检验学生学术素养、思辨能力和成长轨迹的独特标尺。

学术规范是骨架:搭建知识的钢筋铁骨

论文写作就像盖房子,学术规范就是最基础的钢筋框架,记得带过的一个毕业生,初稿里把实验数据直接照搬进结论,这种"文字游戏"被导师批注后,他恍然大悟:"原来学术不是过家家,数据要说话,结论得经得起推敲。"这种顿悟往往发生在反复修改的循环中,有位学生在参考文献格式上反复出错,导师特意用红笔圈出每个标点符号,教导:"学术规范不是死板教条,而是对知识最庄重的致敬。"

现代学术体系就像精密的瑞士钟表,每个齿轮都需严丝合缝,论文写作教会学生用学术语言精准表达,培养逻辑推演的能力,有个学生在写方法论章节时,导师建议他画思维导图梳理研究路径,这个看似简单的建议让他豁然开朗:"原来学术思考可以像拼图一样完整。"

个人成长是血肉:淬炼思维的炼金术

论文写作是思想的马拉松,考验着学生的持续学习能力,有位学生在开题阶段就遇到理论瓶颈,导师建议他每天精读两篇顶刊论文,三个月后他的文献综述竟有了独特的视角,这种成长轨迹印证了爱因斯坦的观察:"教育就是当一个人把在学校所学全部忘光之后剩下的东西。"

论文写作教会学生面对挫折的智慧,记得有学生因实验数据不理想情绪低落,导师带他重读《论十大反对命题》,启发他跳出思维定式,最终这篇论文在方法论创新上获得好评,学生感慨:"学术挫折就像打翻的墨水瓶,污痕或许会成为独特的印记。"

实践价值是灵魂:连接学术与现实的桥梁

论文不是空中楼阁,而是解决问题的思维工具,某学生将神经网络算法应用于乡村振兴课题,导师评价:"这个研究让理论从实验室走下来,真正解决了田间地头的实际问题。"这种实践转化能力,正是学术价值与社会价值交融的完美体现。

在就业市场上,论文写作能力已成为核心竞争力,某企业HR透露,能清晰阐述研究过程和结论的毕业生,在面试中往往更具优势,论文写作培养的逻辑思维和抗压能力,让这些学生在职场中如鱼得水。

导师指导是引擎:学术传承的接力棒

导师是学术传承的使者,也是创新思维的引路人,有些学生把导师的批注打印出来贴在墙上,每天研读琢磨,这种"学术对话"的仪式感,让论文写作成为师生共同成长的记忆,有位导师在指导学生时,总会带着问题来讨论:"这个假设如果放在XX理论框架下会如何?"

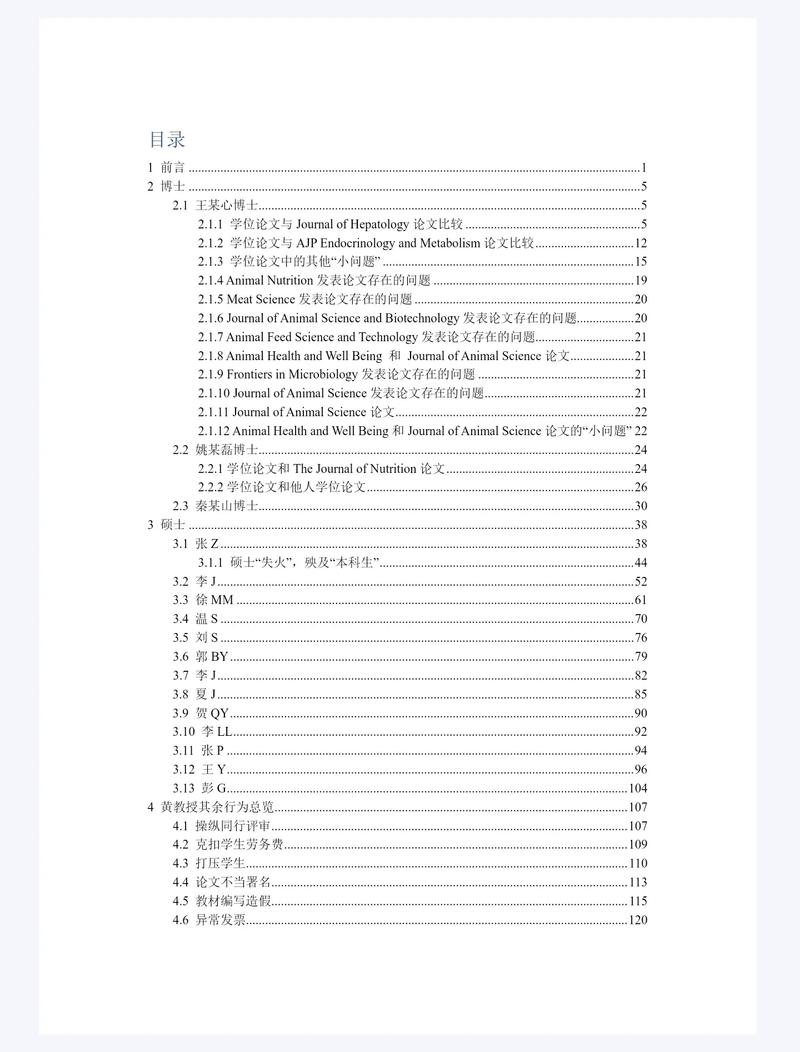

在学术伦理的维度上,导师的引导至关重要,某次学术不端事件后,导师专门组织研讨会,用真实案例警示学生:"学术诚信是学术生命的基石,任何捷径都会毁掉毕生声誉。"

站在学术研究的十字路口,毕业论文这场"风味研究"早已超越单纯的文本创作,它承载着知识传承的使命,见证着思维火种的传递,更孕育着未来学术创新的可能,当学生最终合上笔盖时,真正封存的不是一沓打印纸,而是一段学术生命的完整印记——那是理性与激情交融的味道,是求真与创新的味道,更是青春与智慧共同发酵的味道,这种味道,终将成为他们未来学术道路上永不褪色的印记。

本文由ailunwenwanzi于2025-03-18发表在论改改,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://www.huixiemao.cn/ai/218.html