毕业论文照片背后的故事,从选题到答辩的视觉记录

- AI文章

- 2025-03-29 08:25:38

- 27

** ,《毕业论文照片背后的故事:从选题到答辩的视觉记录》通过影像叙事,展现了学术研究的完整历程,照片定格了从选题时的迷茫与灵感迸发、文献查阅的专注身影,到田野调查或实验中的艰辛瞬间;电脑前熬夜写作的疲惫、导师指导时的茅塞顿开,以及反复修改论文的执着,均被镜头忠实记录,答辩环节的照片则凝聚了紧张与自信的交织,最终以一张手持毕业证书的笑容为这段旅程画上句点,这些影像不仅是个人成长的见证,更折射出学术研究的真实温度——它不仅是文字的堆砌,更是汗水、坚持与蜕变的可视化表达,视觉化的记录方式,为传统论文写作注入了鲜活的人文视角。

一张照片,一段学术旅程

翻开我的手机相册,一张张关于毕业论文的照片串联起了我整个研究生生涯的最后一段旅程,从最初选题时的迷茫,到中期检查的焦虑,再到最终答辩时的从容,这些照片不仅是简单的影像记录,更承载着我学术成长的点滴记忆,在这个视觉化的时代,毕业论文照片已经成为学术研究过程中不可或缺的一部分,它们见证着我们的思考、困惑与突破。

第一章:选题阶段的照片——迷茫与探索的开始

记得那是研二上学期的一个下午,我在图书馆书架间徘徊,手机镜头对准了一排排专业书籍,这张模糊的照片记录了我选题初期的迷茫状态——面对浩如烟海的文献,不知从何处着手,导师建议我先广泛阅读,于是我开始用照片记录下可能有用的参考文献、重要观点和灵感闪现的瞬间。

在随后的几周里,我的相册中多了许多书页特写、笔记照片和思维导图,特别珍贵的一张是在咖啡馆里拍下的潦草笔记,上面写着我最终确定的论文题目雏形,这些照片现在看来或许杂乱无章,但当时每一张都代表着思考的一个节点,是学术探索的视觉见证。

第二章:调研过程的影像记录——田野中的发现

我的论文涉及一定的实地调研,相册里因此多了许多现场照片,有清晨赶往调研地点的地铁票根,有访谈对象工作环境的全景,有收集到的原始资料的特写,记得有一次访谈,受访者展示了家族珍藏的老照片,对我的研究极具价值,在征得同意后我小心翼翼地用手机翻拍了这些珍贵的历史影像。

调研照片中最让我难忘的是一张阴雨天在田野中拍摄的工作照,当时我浑身湿透,却为发现关键证据而兴奋不已,这些照片不仅是研究数据的组成部分,更记录了一个年轻学者在学术道路上的执着与热情,回校后,我建立了专门的文件夹分类整理这些调研影像,它们成为论文中重要的实证支撑。

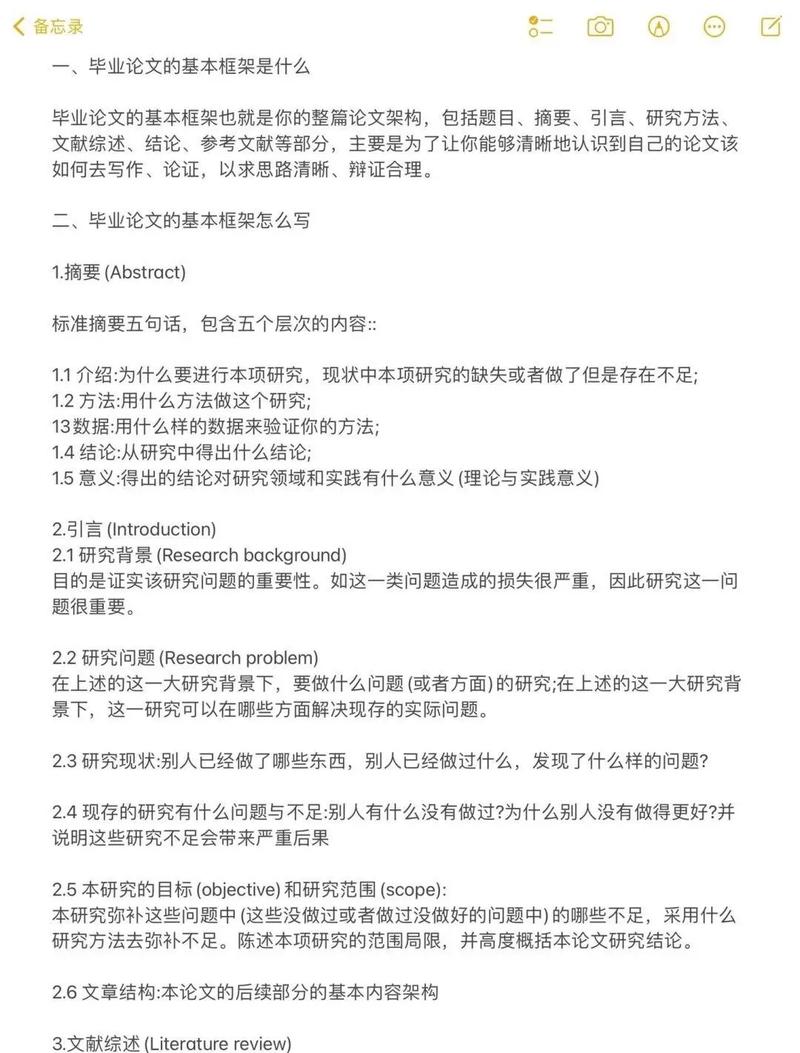

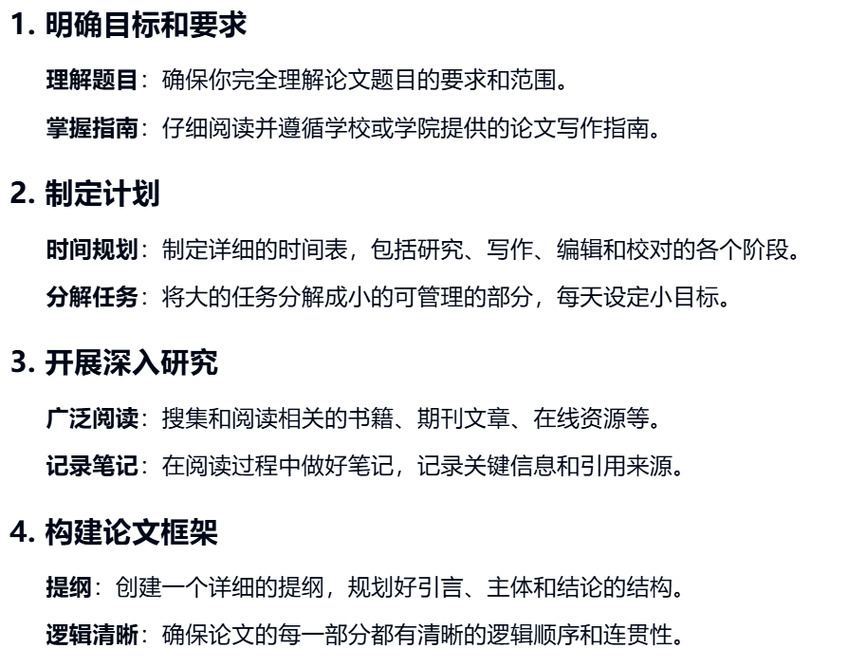

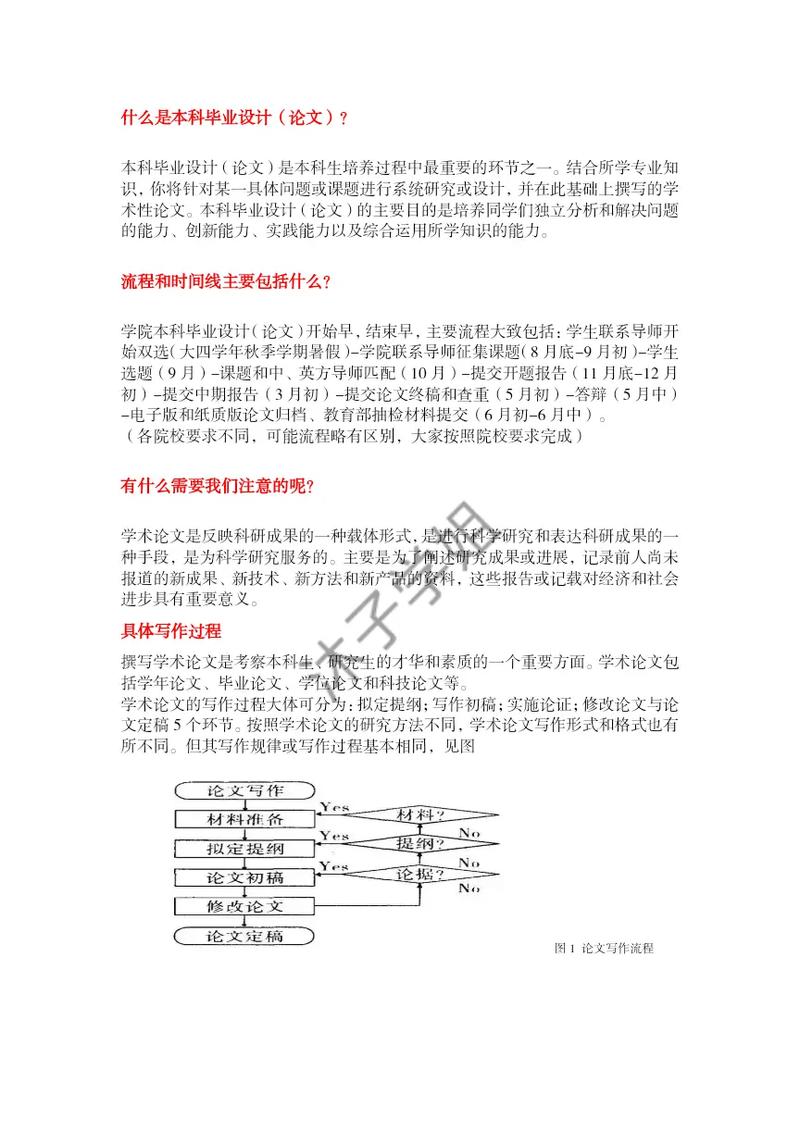

第三章:写作攻坚期的屏幕截图——思维的可视化呈现

进入正式写作阶段后,我的照片类型发生了明显变化——多了许多电脑屏幕截图,有文献管理软件的分类截图,有统计软件的运算结果,有写作软件的全屏模式照片,最有趣的是连续三天拍摄的同一屏幕对比图:论文框架在不断调整,章节顺序反复修改,连文档字数都在波动中增长。

特别值得一提的是那些深夜工作的照片——台灯下摊开的参考书、写满批注的打印稿、咖啡杯边的灵感便签,有一张凌晨三点的屏幕照片,上面是终于完成的第三章内容,配文"攻克最难章节!",这些影像真实记录了学术写作的艰辛与突破后的喜悦。

第四章:修改完善阶段的细节特写——追求完美的执着

论文初稿完成后的修改阶段,照片内容转向了细节特写,有导师用红笔批注的页面,有反复推敲的某个段落的不同版本对比,有参考文献格式的局部放大,这个阶段的照片数量最多,也最琐碎,反映了学术工作对精确性的极致追求。

最珍贵的是一组连续拍摄的图表修改过程,从最初粗糙的草图,到专业软件制作的版本,再到根据导师意见调整后的最终形态,前后经历了七次修改,这些照片见证了学术成果如何通过不断打磨而日趋完善。

第五章:答辩前后的纪念影像——学术成长的见证

答辩前一周,我开始有意识地拍摄一些"仪式感"的照片:装订成册的论文特写、答辩PPT的封面设计、准备演讲的镜子自拍,答辩当天,同学帮我拍下了站在讲台上的瞬间,那是我第一次感受到自己真正成为一名研究者。

答辩通过后拍摄的合影最为珍贵——与导师的合照中,他欣慰的笑容让我想起三年来他的悉心指导;与同门的合影记录了我们共同成长的友谊;独自在图书馆前的留影则是对自己学术旅程的致敬,这些照片已经超越了单纯的记录功能,成为人生重要节点的情感载体。

照片之外,成长永续

整理这些毕业论文照片时,我惊讶地发现它们不仅记录了论文的完成过程,更折射出一个年轻学子的学术成长轨迹,从最初的茫然无措到最后的自信从容,每一张照片背后都有故事,每一段故事都促进成长。

在这个数字化时代,我们或许不再需要冲洗照片,但这些电子影像同样承载着记忆与情感,它们是我们学术生涯的可视化档案,是奋斗历程的直观证明,更是未来回首时的珍贵纪念,毕业论文照片的价值,远不止于记录一篇论文的诞生,更在于见证一位研究者的成长。

本文由ailunwenwanzi于2025-03-29发表在论改改,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://www.huixiemao.cn/ai/426.html