液相毕业论文,从实验小白到数据大神的逆袭之路

- AI文章

- 2025-04-04 08:04:35

- 28

** ,本文以液相色谱实验为核心,记录了一名实验小白通过系统学习与反复实践,最终掌握高效液相色谱(HPLC)技术并完成高质量毕业论文的成长历程,研究初期,作者面临仪器操作不熟练、基线波动、峰形异常等问题,但通过文献查阅、导师指导及对比实验,逐步优化了流动相比例、柱温、流速等关键参数,显著提升了分离效果与数据重现性,在方法学验证阶段,通过线性范围、精密度和回收率实验证实了方法的可靠性,并成功应用于实际样品的定量分析,作者不仅完成了实验数据的精准采集与分析,还通过Origin等软件实现了数据可视化,为同类研究提供了可复制的技术路径,这一过程体现了科研工作中理论与实践结合的重要性,也为初学者提供了从入门到精通的实用参考。

读研的小伙伴们,谁还没被液相色谱仪虐过?柱子堵了、基线飘了、峰形歪了……每一个深夜蹲在实验室改参数的瞬间,都让人怀疑人生,但当你终于把那一摞数据整理成毕业论文的图表时,那种成就感简直能原地起飞!今天就来聊聊,如何把液相毕业论文写成你的"高光时刻",而不是"翻车现场"。

选题:别让液相成为"花瓶"

很多人觉得"用液相做分析"就算创新,结果论文写得像仪器说明书,醒醒啊!导师想看的不是"我按了开机键",而是"我为什么按这个键",比如同样是检测药物含量,别人用紫外,你开发了更灵敏的荧光检测法;或者把液相串联质谱玩出花样,解决某个实际样本的干扰问题——这才是能让答辩老师眼前一亮的东西。

避坑指南:提前扒拉10篇相关文献,看看别人做到哪一步了,你的实验设计能不能补上某个缺口?哪怕只是优化了前处理步骤(比如省掉耗时的离心),那也是实打实的贡献。

实验:数据可以"卷",但别"编"

液相数据最大的痛:重复性差,今天出的峰面积明天差20%,怎么办?硬着头皮凑数据?达咩!论文里完全可以写:"考察了日内/日间精密度,RSD≤5%的方法仅适用于新鲜配制的标准品,实际样品建议增加平行测定次数。"——既诚实,又显得你思考深入。

骚操作:遇到诡异峰形别慌,把流速、柱温、流动相pH微调的过程记录下来,毕业论文的"讨论"部分直接变身"疑难杂症解决手册",反而能加分。

写作:把"烧脑"术语翻译成人话

"采用反相C18柱(4.6×250 mm, 5 μm),以0.1%甲酸水-乙腈梯度洗脱……"这种描述扔进论文没问题,但如果你能在前言里加一句:"就像用不同孔径的筛子层层过滤,我们通过调整水和有机相的比例,让目标化合物乖乖排队流出",评委立马觉得:这孩子懂原理!

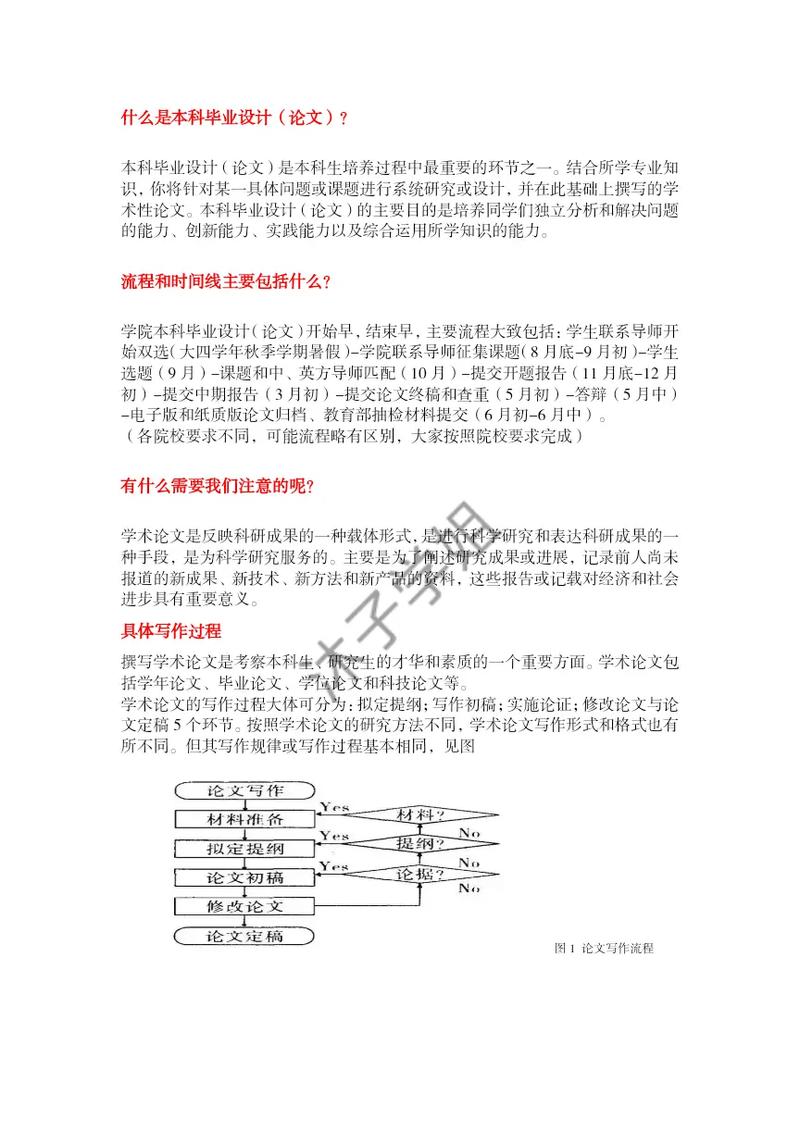

心机技巧:多用示意图!画个简单的液相系统流程图,标出"样品在这儿被分离""检测器在这儿抓信号",比大段文字描述直观十倍。

答辩:准备好"背锅"话术

评委最爱问:"为什么选这个波长/流速?"千万别答"文献都这么用",正确的打开方式:"对比了210 nm和254 nm的响应值,发现目标物在低波长下灵敏度更高,但基质干扰严重,最终折中选择xxx nm。"——瞬间从"跟风菜鸟"变身"决策大佬"。

终极buff:提前预测三个最刁钻的问题(你这方法能和国标法对标吗?"),在论文致谢后附一页"Q&A自问自答",偷偷塞给答辩秘书,效果奇佳(亲测有效)。

液相毕业论文,是终点更是起点

也许你现在正对着满屏的色谱峰头疼,但相信我,等答辩通过后回看,那些调流动相调到怀疑人生的夜晚,都会变成简历上闪亮的技能点,毕竟,能驯服液相色谱的人,还有什么实验搞不定?

(偷偷说:写完论文记得备份数据,别问为什么,这是血泪教训T_T)

互动区:你的液相毕业论文卡在哪一步了?是柱子废了还是数据崩了?评论区吐槽,说不定能撞见大神支招!

本文由ailunwenwanzi于2025-04-04发表在论改改,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://www.huixiemao.cn/ai/574.html