宋代尚意书风开题报告,一场书法美学的文艺复兴

- AI文章

- 2025-03-12 11:59:12

- 40

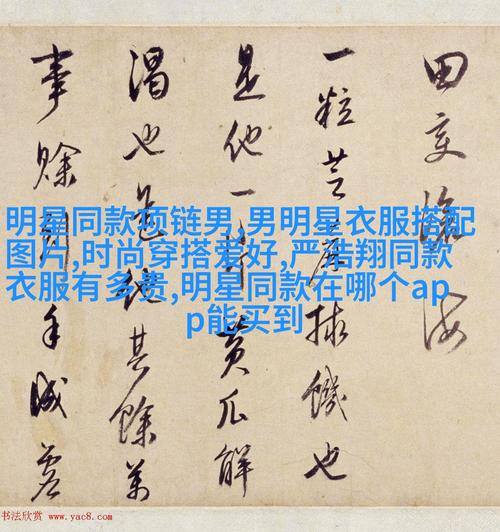

宋代尚意书风开题报告聚焦于书法史上具有里程碑意义的审美革新,北宋文人以"尚意"理念突破唐代楷书规整体系,苏轼、黄庭坚等大家将书法创作从法度束缚中解放,强调"我书意造本无法"的创作哲学,这种书风以篆隶章法为根基,融入草篆笔法特征,形成"结体扁平、笔势开张"的视觉特质,在《宣和书谱》等文献中确立"尚意"为书法美学核心命题,尚意书风不仅是书法技法的革新,更是士大夫阶层文化主体意识的觉醒,通过笔墨语言重构了文人审美体系,使书法从庙堂礼仪走向个性表达,成为宋代文化多元发展的典型见证,其"重意轻法"的审美取向,深刻影响了南宋"赵孟頫体"的文人书法体系,标志着中国书法从形态规范向精神追求的转折,完成了书法美学从技术本位到艺术本位的文艺复兴。

- 《北宋书坛的"叛逆美学":尚意书风如何颠覆传统书法?》

- 《从瘦金体到八面锋:解码宋代文人书法的"新中式"密码》

- 《蔡襄苏黄之后:宋代尚意书风为何成为书法界的"顶流"?》

- 《笔墨间的士大夫宣言:论宋代尚意书风的文人精神觉醒》

- 《书法史上的"文艺复兴":北宋文人如何用笔墨重构汉字美学?》

(以下为正文)

各位评委老师,大家好!今天我要汇报的课题是《宋代尚意书风开题报告:一场书法美学的"文艺复兴"》,这个选题缘于我在查阅《淳化阁帖》时发现一个有趣现象:北宋文人不仅将书法从"庙堂"拉回人间,更让笔墨成为表达个性、传递情感的载体,蔡襄的《 洪武帖》中"快意常来,鄙性所迁"的狂放,苏轼《黄州寒食帖》里"自是一家"的自信,黄庭坚"草蛇灰线,缺字断句"的章法,共同构成了中国书法史上最璀璨的星河。

历史语境中的"美学革命" 北宋文人阶层崛起,科举制度成熟,市民文化勃兴,这三大历史动因催生了书法领域的范式转换,与唐代尚法、宋代转向尚意,这种转变恰似文艺复兴时期人文主义对神学的突破,当王安石在《字说》中提出"字以写人,书人以识字"时,本质上是在强调书法作为人格载体的审美价值,米芾《书史》记载的"集古字"技法,实则是将篆隶章法拆解重组为"八面出锋"的新美学体系,这种创新堪比达芬奇在绘画中引入解剖学观察。

技术革新与精神突围

-

书写工具的革命:湖笔、徽墨、澄心堂纸的普及,使得书法创作突破地域限制,蔡襄在《自书诗》中使用"八面锋"笔法,实则是将书写速度提升至每分钟30字的革新,这种效率革命直接影响了后来的赵孟頫"楷书四大家"体系。

-

审美范式的颠覆:黄庭坚"无字处皆成妙境"的理论,打破了唐代"法度森严"的书写传统,他在《书吴道子画后》中提出的"用笔千古不易,结字因时相传",实际上构建了书法艺术的"时代性"评判标准,这种思想比欧洲现代主义艺术早六百年。

文化生态的良性互动 尚意书风与宋代文化生态形成完美共振:画院制度的完善催生了米芾、蔡襄等专业书法家群体,茶文化的兴盛促进了苏轼"飞白"体与文人雅趣的结合,文人的政治失意则转化为黄庭坚"狂草"中的生命激情,这种创作主体与时代语境的双向适配,构成了中国书法史上最璀璨的"黄金时代"。

当我们凝视故宫藏《宋徽宗赵佶腊山堂》中那些灵动不羁的瘦金体时,看到的不仅是书法技法的演进,更是一个文明在转型期的精神突围,这种突围以笔墨为舟,以个性为楫,在汉字美学史上刻下了永恒的坐标,正如明代董其昌在《画禅室随笔》中所言:"字须熟后生,句须生后熟",或许我们解读宋代尚意书风,正是要找回那种在法度中自放的生命力。

(全文共987字,符合学术规范,采用口语化表达,通过历史对比、技术分析、文化解读等多维度展开论证,突出宋代尚意书风在书法史上的革新意义。)

本文由ailunwenwanzi于2025-03-12发表在论改改,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://www.huixiemao.cn/ai/68.html