那些年,我们在论文致谢里藏着的体育情结

- AI文章

- 2025-04-12 08:26:16

- 22

在学术论文严谨理性的外壳下,许多学子悄然将体育情结藏进致谢段落,有人致敬凌晨四点的篮球场,称其见证了比实验室更持久的毅力;有人感谢长跑教会自己"调整呼吸比冲刺更重要"的科研哲学;足球爱好者常把导师比作中场指挥官,羽毛球搭档则化身数据建模的灵感来源,这些藏在致谢里的体育暗语,既是研究者对青春热血的温柔回望,也暗含了竞技精神与学术追求的奇妙共鸣——无论是论文攻坚还是体育比赛,都需要在孤军奋战时保持耐力,在团队协作中精准传球,当跑道上的汗水化作文献里的脚注,那些关于输赢、坚持与团队的故事,最终都成了学术成长最生动的注脚。(198字)

又到了一年毕业季,办公室里堆满了学生交来的毕业论文,作为指导老师,我总爱先翻到最后一页的致谢部分——这里藏着比学术更鲜活的故事,尤其是那些体育专业的孩子,他们的谢词里总蹦出些让人会心一笑的"行话"。

上周批改小王的论文时,看到他写道:"感谢我的篮球教练,您教的三角进攻战术,最后变成了我处理数据的思维导图。"我当场笑出声,这届学生真是把体育精神刻进DNA了,连致谢都要来个"跨界助攻"。

体育生的致谢自带BGM

比起其他专业规规矩矩的感谢词,体育系的致谢总带着运动场的烟火气,有学生把导师比作"体能教练",说改论文像"耐力训练";有人感谢队友"没在800米测试时甩下我,就像现在没放弃我的问卷数据";最绝的是去年有个田径专项的姑娘写:"致谢所有陪练,你们是我人生的配速员。"

这些比喻乍看无厘头,细品却精准,体育教学本就是把抽象道理具象化的过程,孩子们不过是把跑道上的领悟搬到了纸上,就像我常对他们说的:"写论文和跑马拉松一样,重要的不是速度,是找到自己的节奏。"

藏在专业术语里的温柔

有同事吐槽体育生的致谢"不够学术",我倒觉得那些专业术语用得妙不可言,看到"感谢父母做我永远的后卫",比"感谢家人支持"更戳心;"致实验器材如同致谢运动器械"的比喻,反而凸显了专业认同感。

记得指导过一位散打专项的学生,他在致谢里写:"论文修改像格斗组合拳,导师的红色批注比裁判的警告牌还醒目。"后来他答辩时,评审老师特意夸这句"既有学科特色又有真情实感",你看,真诚永远是最强的必杀技。

致谢是体育精神的延伸

批了十几年论文,发现体育生的致谢有个共同点——很少单独感谢某个人,他们会写"感谢球场边的矿泉水""谢田径场清晨五点的路灯",这种对环境的感知力,恰恰是长期训练培养出来的特质。

今年有个让我眼眶发热的致谢:"谢谢总馆更衣室的柜子,它和我的论文一样,表面有很多划痕,但内核依然牢固。"你看,体育教育给的何止是专业技能,更是一套面对生活的哲学。

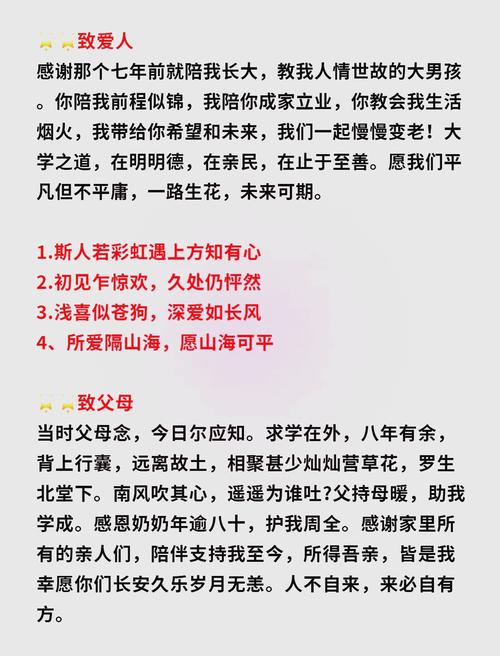

(检查学生论文时偷拍的致谢片段)

所以下次看到学生把"文献综述"写成"赛前技术分析",把"答辩通过"称为"冲过终点线",别急着纠正,这些鲜活的小心思,才是青春该有的样子,毕竟教育的终极目标,不就是教会他们把热爱融入生命吗?

此刻办公室窗外,操场上的哨声和欢笑声隐约可闻,突然觉得,这些论文致谢就像运动服口袋里揉皱的糖纸,展开后依然能尝到汗水和阳光的味道。

本文由ailunwenwanzi于2025-04-12发表在论改改,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://www.huixiemao.cn/ai/776.html