从京剧到京歌,梅兰芳艺术创新对现代戏曲传承的启示

- AI文章

- 2025-04-14 08:38:10

- 20

梅兰芳作为京剧艺术大师,其创新实践为传统戏曲的现代传承提供了重要启示,他突破程式化表演,将写意美学与写实手法结合,在《天女散花》等剧中融入舞蹈、音乐等新元素,赋予京剧时代生命力,这种"移步不换形"的改革理念,推动京剧从传统戏楼走向现代剧场,甚至催生了"京歌"这一融合流行音乐的新形式,梅派艺术证明,戏曲传承不能固步自封,需在保持本体特征基础上进行创造性转化,当代戏曲工作者应学习其开放态度,通过跨界融合、科技赋能等手段,让古老艺术与当代审美对话,梅兰芳的实践提示我们:真正的传承是动态的,唯有在创新中坚守精髓,才能使传统艺术持续焕发新生。

京剧作为中国传统戏曲的瑰宝,历经数百年发展,至今仍焕发着独特的艺术魅力,而在京剧的现代化转型过程中,"京歌"这一创新形式逐渐走入大众视野,成为连接传统与现代的桥梁,梅兰芳作为京剧艺术的一代宗师,其艺术创新精神对当代京歌的发展具有深远影响,本文将从梅兰芳的艺术探索出发,探讨其对现代京歌发展的启示,并思考如何在保持传统精髓的同时推动戏曲艺术的当代传播。

梅兰芳的艺术创新:打破传统,引领潮流

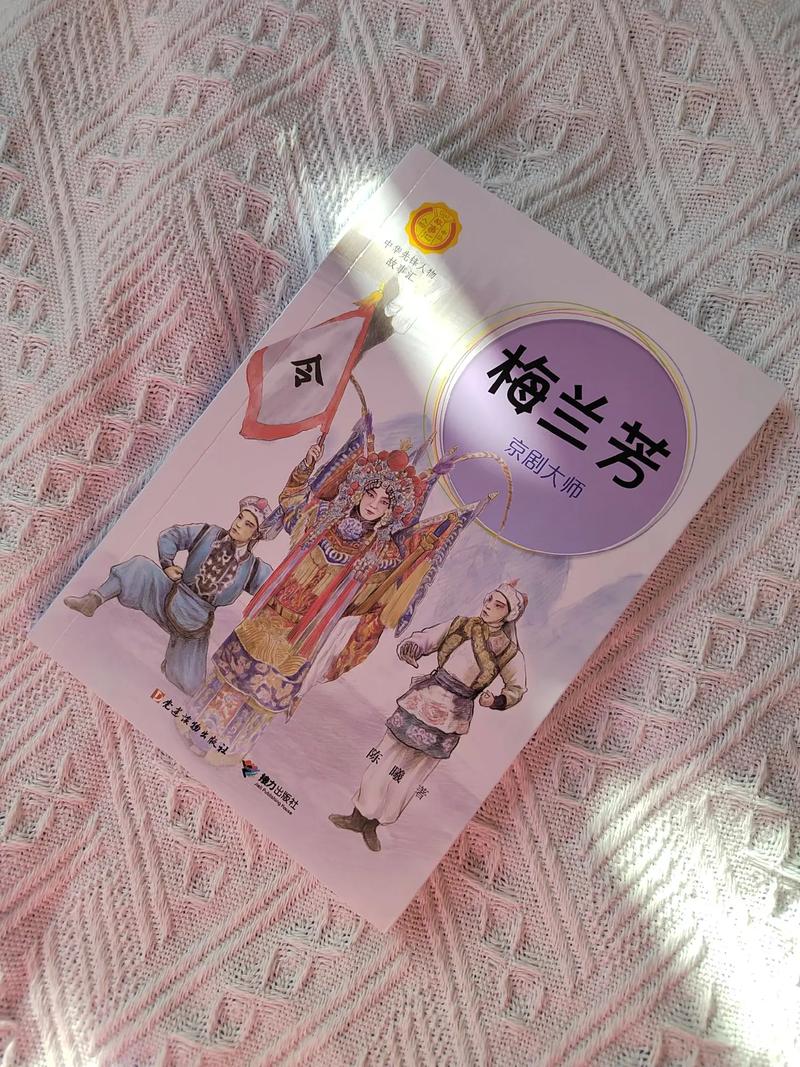

梅兰芳(1894-1961)是20世纪最具影响力的京剧表演艺术家之一,他不仅在表演技艺上精益求精,更在剧目创作、舞台呈现、唱腔改革等方面进行了大胆创新,他的艺术实践为京剧注入了新的生命力,也为后来的戏曲现代化提供了重要借鉴。

剧目创新:从传统走向现代

梅兰芳不仅擅长演绎传统剧目,还积极创作新戏,如《天女散花》《霸王别姬》《洛神》等,这些作品在保留京剧程式化表演的同时,融入了更丰富的文学性和思想性,使京剧从单纯的娱乐表演升华为具有深刻艺术价值的舞台艺术。

唱腔改革:融合南北,推陈出新

梅兰芳在唱腔上吸收了昆曲、梆子等不同剧种的精华,形成了独特的"梅派"唱腔,他的演唱既保留了京剧的韵味,又更加注重情感表达,使唱段更具感染力,这种"守正创新"的理念,对后来京歌的发展具有重要启发。

舞台美术:视觉与听觉的完美结合

梅兰芳在舞台布景、服饰、灯光等方面也进行了改革,使京剧表演更具视觉冲击力。《天女散花》中的长绸舞、《洛神》中的水袖表演,都成为京剧舞台的经典画面,这种对舞台美学的探索,为现代戏曲的视听融合提供了范例。

京歌的兴起:传统戏曲的现代化表达

"京歌"(或称"戏歌")是一种融合京剧唱腔与现代流行音乐元素的艺术形式,它既保留了京剧的韵味,又加入了通俗化的旋律和编曲,使传统戏曲更易于被年轻观众接受,京歌的流行,与梅兰芳的艺术创新精神一脉相承。

京歌的特点

- 唱腔保留京剧韵味:如《新贵妃醉酒》《梨花颂》等作品,仍采用京剧的咬字、行腔方式。

- 编曲现代化:融入电子音乐、交响乐等元素,增强音乐的层次感。

- 歌词通俗化:减少传统戏曲的文言表达,增加白话歌词,使内容更易理解。

京歌的代表作品

- 李玉刚《新贵妃醉酒》:将京剧旦角唱腔与流行音乐结合,成为京歌的代表作之一。

- 于魁智《梨花颂》:改编自京剧《大唐贵妃》,旋律优美,传唱度极高。

- 谭维维《华阴老腔一声喊》:虽然不是严格意义上的京歌,但展现了戏曲与摇滚的跨界融合。

梅兰芳艺术精神对京歌发展的启示

梅兰芳的艺术实践表明,传统戏曲的传承不能固步自封,而应在保持核心艺术特色的基础上进行创新,京歌的发展同样需要遵循这一原则:

尊重传统,但不拘泥于传统

京歌不能完全抛弃京剧的唱腔和表演程式,否则就失去了"京"的特色,但也不必完全照搬传统,可以适当调整节奏、配器,使其更符合现代审美。

跨界融合,拓宽受众

梅兰芳曾与电影、话剧等艺术形式合作,使京剧走向更广阔的舞台,今天的京歌也可以尝试与流行音乐、电子音乐、影视剧OST等结合,吸引更多年轻听众。

注重艺术性与市场性的平衡

梅兰芳的成功不仅在于艺术造诣,还在于他懂得如何让京剧适应时代需求,京歌的发展同样需要在艺术追求和市场接受度之间找到平衡,避免过度商业化导致艺术价值流失。

传统戏曲的未来在哪里?

梅兰芳的艺术创新精神告诉我们,传统戏曲的生命力在于不断适应时代变化,京歌作为京剧现代化的一种尝试,既是对传统的致敬,也是对未来的探索,在数字化、全球化的今天,如何让京剧乃至整个戏曲艺术焕发新生,是每一位戏曲工作者和爱好者需要思考的问题。

或许,答案就藏在梅兰芳的那句话里:"艺术要随时代前进,但根不能丢。"京歌的发展,正是这一理念的延续,我们期待未来有更多优秀的京歌作品诞生,让传统戏曲在新时代绽放更璀璨的光芒。

本文由ailunwenwanzi于2025-04-14发表在论改改,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://www.huixiemao.cn/ai/812.html