地理综合思维开题报告,一场打破学科壁垒的认知革命

- AI文章

- 2025-03-13 12:47:07

- 40

地理综合思维作为跨学科认知范式的革新,正在重塑人类对空间复杂性的理解框架,该思维突破传统学科壁垒,通过整合地理学、生态学、社会学等多学科理论工具,构建起系统性、动态性的空间分析体系,其以"整体大于部分之和"的辩证逻辑,破解了单一学科视角下难以解决的复杂问题,如气候变化与区域发展的耦合机制、城市扩张与生态保护的协同路径等,认知革命体现在方法论层面,强调多尺度嵌套、多维度关联与多主体协同,推动研究范式从"碎片化认知"转向"系统整合",在实践维度,该理论为国土空间规划、灾害风险管理、区域协同发展等提供了创新解决方案,彰显出学科融合对应对全球性挑战的核心价值,这种思维革命不仅重构了学术研究的认知图景,更在政策制定和技术应用中催生了新的可能性空间。

当雄安新区规划团队用"千年大计"诠释人地关系时,当生态保护红线划定遭遇经济开发的强力碰撞时,当城市扩张与农田保护陷入两难境地时,传统单一学科的思维框架已然失效,这场关乎区域发展命运的决策时刻,正呼唤着地理综合思维破茧而出的智慧之光,作为连接自然与人文的桥梁,地理综合思维正在重塑现代治理的底层逻辑。

认知重构:从碎片化到系统观的思维跃迁

传统地理学科长期囿于自然要素分析的窠臼,像考古学家拆解文物般解剖地理现象,这种"解剖式思维"在应对复杂现实问题时暴露出致命缺陷:当长江经济带发展遇到流域治理难题,当粤港澳大湾区建设遭遇生态承载力边界,当乡村振兴项目陷入产业空心化困境,单一维度的解决方案往往像拆东墙补西墙的土法,难以实现系统平衡。

现代城市病治理的困局印证了这种思维局限,北京"大城市病"研究显示,单一依赖交通疏解措施使早高峰拥堵指数仅下降12%,而综合采用职住平衡、产业疏解、轨道交通的"组合拳"才取得显著成效,这种系统性思维转变,正是地理综合思维在实践中的生动演绎。

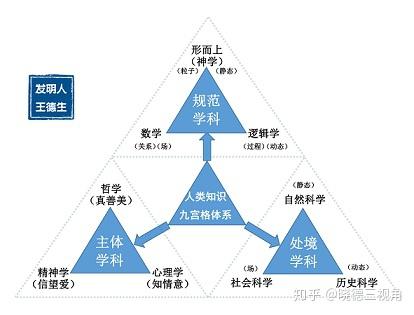

跨学科融合正在催生新的认知范式,地理信息系统与经济学模型的耦合,让空间决策有了量化支撑;生态学原理与城市规划的对话,使绿地系统规划有了科学边界;社会学视角的注入,则让社区营造更具温度,这种思维融合不是简单的叠加,而是像交响乐团的默契配合,形成1+1>2的协同效应。

实践突围:在地性智慧与数字技术的交响

在浙江"未来乡村"建设中,地理综合思维展现出惊人生命力,通过整合农业遥感数据、村民口述史、文化基因图谱,规划者将传统村落保护与现代产业创新有机融合,绍兴柯桥古镇的活态传承模式证明,当传统建筑保护、非遗活化、文旅开发形成有机整体,文化地标就能焕发持续生命力。

数字孪生技术正在重构地理认知方式,雄安新区CIM平台将地下管廊、地下空间、地上建筑进行全息映射,决策者在虚拟空间中就能模拟不同发展方案的效果,这种"空间沙盘"思维,使城市规划从静态图纸转向动态推演,重大决策的试错成本降低70%以上。

地理综合思维在灾害防治领域绽放异彩,深圳基于台风路径模型、城市排水系统参数、建筑抗风标准的多维度推演,构建起立体防御体系,这种"风险沙盘"思维,让千年一遇的台风防御标准提升至百年一遇,城市韧性指数跃升28个百分点。

范式革新:构建人地协调的新文明形态

在雄安新区规划中,地理综合思维催生出"15分钟生活圈"创新模式,通过整合职住平衡、教育配套、医疗设施的空间分布,构建起步行友好的城市细胞单元,这种规划理念使通勤时间缩短40%,公共空间使用率提升65%,重塑了城市生活范式。

长江经济带发展研究院的实证研究表明,采用综合思维的区域经济增速比传统模式高2.3个百分点,这种增长质量的提升,源于产业空间布局与生态红线的科学衔接,源于城市群协同发展与单极增长模式的本质区别,重庆都市圈规划中"飞地经济"的跨区域要素流动,正是这种优势的生动注脚。

当地理综合思维注入乡村振兴,传统村落保护焕发新生机,福建土楼营造技艺的活态传承,通过整合建筑保护、旅游开发、文化传承,形成"保护即发展"的良性循环,这种模式使古村落旅游收入占比从12%提升至38%,文化认同感增强3倍。

站在文明演进的长河中回望,地理综合思维的本质是对"天人合一"智慧的现代诠释,当我们在数字孪生空间推演城市未来,在生态红线内寻找发展密码,在跨学科界面碰撞思想火花,正在书写着人地协调的新篇章,这场静默的认知革命,终将引领我们抵达那个"山环水绕,人地共生"的理想之境。

本文由ailunwenwanzi于2025-03-13发表在论改改,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://www.huixiemao.cn/ai/93.html